Cronache d'epoca

Il suo nome era Giovanni Battista Bugatti, ma tutti lo chiamavano Mastro Titta, il boia più illustre dello Stato Pontificio. Tra il 1798 e il 1864, in sessant’otto anni di onorata carriera nello stato papalino, dove anche i tifernati erano di casa, eseguì 514 condanne a morte.

Cominciò presto, a diciassette anni, impiccando a Foligno Nicola Gentilucci, il 22 marzo 1796, reo di aver ammazzato un prete e il suo cocchiere, di aver grassato due frati. Chi ha conosciuto a suo tempo Mastro Titta, detto “il boia di Roma”, lo descrive come un uomo bonario, educato, pronto a offrire prese di tabacco alle vittime, felice di compiere il suo dovere.

Nel tempo libero accomodava e dipingeva ombrelli. Da buon funzionario dello Stato Pontificio, il boia teneva un taccuino dove annotava scrupolosamente il nome del condannato, con una sintesi del delitto commesso. Qui entra in ballo un tifernate, seppur di adozione, Scipione Lapi, rigeneratore dell’arte tipografica tifernate, il quale riesce a trovare questo taccuino con «le annotazioni delle giustizie eseguite da Gio Batta Bugatti» e, da buon editore quale era, nel 1886 le pubblica, primo in Italia, dando al soggetto, detto anche il “boia del Papa”, una popolarità immensa. Tanto che personaggi del teatro e del cinema ambiscono da sempre a immedesi marsi in Mastro Titta: da Paolo Stoppa a Aldo Fabrizi; da Nino Manfredi a Maurizio Mattioli, solo per citarne alcuni. Tra l’altro le “annotazioni” di questo taccuino serviranno nel 1891 da spunto e traccia ad un ignoto scrittore, per pubblicare un libro apocrifo dove si raccontano tante di queste storie, con il protagonista che finirà inesorabilmente nel capestro di Mastro Titta. Una di queste riguarda Città di Castello, eccola.

«Viveva a Città di Castello nei primi anni dell’Ottocento, Francesco Conti, giovane aitante nella persona appartenente a famiglia di agiati agricoltori con negozio in città, gestito dal figlio Francesco. Tra i clienti era una leggiadrissima giovinetta, orfana di madre, alla quale il padre lasciava la gestione domestica, di nome Elvira Fontana. Costei si recava ogni giorno a fare la spesa, accompagnata da una fantesca. Si tratteneva spesso a parlare col Conti dai modi cortesi, che piacevano alla giovinetta, ma era essa ben lontana dal supporre quali strani pensieri egli mulinasse nel cervello, e fu ben sorpresa quando, dai complimenti abituali, Francesco passò a espressioni esplicite e dirette, tanto che un giorno, mentre la fantesca era uscita dal negozio per bisogno accidentale, il Conti trasse l’Elvira con un pretesto nel fondo della bottega tentando freneticamente di baciarla ». Elvira cambiò ortolano tacendo l’accaduto. Il giovanotto cercò di riprovarci senza successo.

Così si mise il cuore in pace, ingolfandosi, però, sempre più con amicizie pericolose, dedite ai furti. «Una notte, con cinque compari si introdusse in un palazzotto signorile. Girando al buio per gli appartamenti, attraverso una porta vide filtrare un fil di luce: era la camera da letto dove dormiva discinta Elvira. Alla vista di quella formosissima creatura, Francesco, preso da una specie di delirio erotico, dimenticando i compagni, non pensò che a far sua la fanciulla, vincendone la coraggiosa resistenza. Alle grida dell’infelice accorsero il padre e un vecchio servo, ma nulla poterono fare perché gli altri banditi li trattennero finché l’orribile misfatto fu consumato. Né basta: i cinque compagni del Conti vollero pure essi possedere la disgraziata giovinetta, che fu così ludibrio di tutti quanti sotto gli occhi del genitore».

Così si mise il cuore in pace, ingolfandosi, però, sempre più con amicizie pericolose, dedite ai furti. «Una notte, con cinque compari si introdusse in un palazzotto signorile. Girando al buio per gli appartamenti, attraverso una porta vide filtrare un fil di luce: era la camera da letto dove dormiva discinta Elvira. Alla vista di quella formosissima creatura, Francesco, preso da una specie di delirio erotico, dimenticando i compagni, non pensò che a far sua la fanciulla, vincendone la coraggiosa resistenza. Alle grida dell’infelice accorsero il padre e un vecchio servo, ma nulla poterono fare perché gli altri banditi li trattennero finché l’orribile misfatto fu consumato. Né basta: i cinque compagni del Conti vollero pure essi possedere la disgraziata giovinetta, che fu così ludibrio di tutti quanti sotto gli occhi del genitore».

Era l’alba quando la masnada lasciò la casa, con un bottino di una trentina di scudi, dopo aver legato il padre e il domestico.

Francesco Conti tornò, come niente avesse fatto, al negozio, ma dietro denuncia del padre di Elvira fu arrestato. Sottoposto a processo, sulle prime negò tutto, per poi confessare lo stupro.

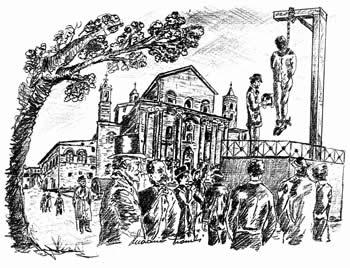

Non fece i nomi dei complici. «Fu nondimeno condannato alla forca senza altro inasprimento di pena e io l’impiccai nel piazzale del Cassero la mattina del 25 aprile 1803, dopo che fu ben confessato e confortato religiosamente, essendosi pentito del suo delitto. Morì coraggiosamente. La sua salma venne tosto distaccata dai parenti per darle sepoltura».

Tornò a Città di Castello Mastro Titta, nel 1842 per giustiziare, sempre nel piazzale del Cassero (oggi giardino di Piazza di sotto), Gaspare Pierini, detto Gasperino, per aver gettato dal muro del Cassero Francesco Falconi di Anghiari, e così scrive: «il 15 ottobre 1842 decapitai in Città di Castello, Gaspare Pierini, di anni 23, reo di omicidio e sgrasso».

Non c’è due senza tre: nel taccuino di Mastro Titta si leggono queste stringate parole: «Arberto Cicoria di Città di Castello, condannato all’ “ultimo supplizio” per ladrocinio e omicidio il 26 giugno 1855».

Ah, dimenticavamo! Quanto costò all’erario tifernate l’esecuzione di Francesco Conti svoltasi al piazzale del Cassero? Ce lo dice Giuseppe Amicizia «fra le spese principali per detta esecuzione, figurano: legname e fattura della forca e corde, scudi 26; cibarie a quattro facchini di servizio per piantare la forca dal 20 al 25 aprile, scudi 8; tela per le cappe a due uomini destinati a portare una sedia nel caso di svenimento del paziente, scudi 2,85; acquisto di stoviglie e di letti del maestro di giustizia, scudi 22; regalo al detto maestro, scudi 8,80». Tutto ha un prezzo.

Di Dino Marinelli

Di Dino Marinelli